|

En alguno de nuestros trabajos recientes hemos incorporado superficies acristaladas de dimensiones considerables. Es por ello que en nuestro estudio se planteó la necesidad de calcular dichos acristalamientos frente a cargas de viento, Con la finalidad de facilitar el predimensionado de vidrios en proyectos futuros hemos creado la siguiente herramienta.

El presente documento pretende explicar de una forma sencilla el concepto de servidumbre y sus aspectos generales. Además, muestra las características de las principales servidumbres tanto de interés de los particulares como de utilidad pública.

Autor:

GARCÍA GÓMEZ, Miguel Ángel. Arquitecto. Bibliografía:

Estudio histórico-crítico de su restauraciónEl monasterio de San Miguel de los Reyes, como lo conocemos actualmente, es un conjunto arquitectónico complejo donde se encuentran un monasterio jerónimo, una alquería islámica, un monasterio cisterciense y algunas galerías penitenciarias. Estos edificios fueron construidos a lo largo del tiempo y fueron modificando, transformando o ampliando las construcciones ya existentes. La recuperación del complejo monumental debía pasar pues, por una investigación histórica y arqueológica que permitiera entender en su plenitud el proceso históricoconstructivo. Las intervenciones arqueológicas en San Miguel de los Reyes, han considerado el monumento como un documento histórico, material y diacrónico, aplicando una metodología en la que convergen la tradicional excavación del subsuelo, el análisis de las estructuras emergentes, y una exhaustiva recopilación y estudio de la documentación de archivo conservada. Estas tres fuentes de información, convenientemente entrelazadas, han permitido realizar el análisis del pasado histórico del complejo arquitectónico. A continuación se explica la historia del edificio basándose en los datos que se obtuvieron durante los estudios previos a su restauración. Se adjunta el estudio en un archivo en formato pdf.

Autores: CABRERA PERNIA, Carlos. Arquitecto. MIR GIL, David. Arquitecto. VIDAL MIRA, Miguel. Arquitecto. Bibliografía: ARCINIEGA GARCÍA, LUIS. El Monasterio de San Miguel de los Reyes. Vol I y II. Biblioteca Valenciana, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Educacó, Direcció General del Llibre, Arxius i Bibioteques. Valencia, 2001. ROCA TRAVER, FRANCISCO A. El Monasterio de San Miguel de los Reyes. Ajuntament de Valencia. Valencia, 2000. VILLACAÑAS BERLANGA, José Luís. San Miguel de los Reyes: de Biblioteca Real a Biblioteca Valenciana. Direcció general del llibre i coordinació bibliotecària. Valencia, 2000. SÁNCHEZ-ROBLES BELTRÁN, José Cecilio. Revisiones. Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de publicaciones. Valencia, 1997.

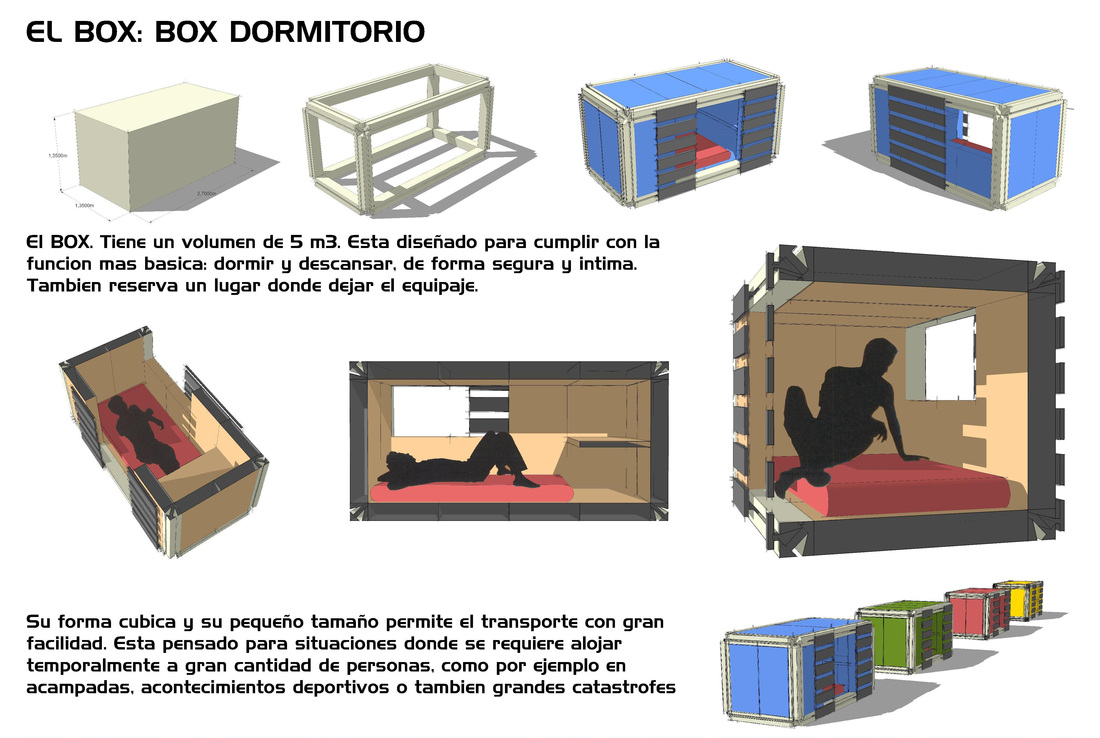

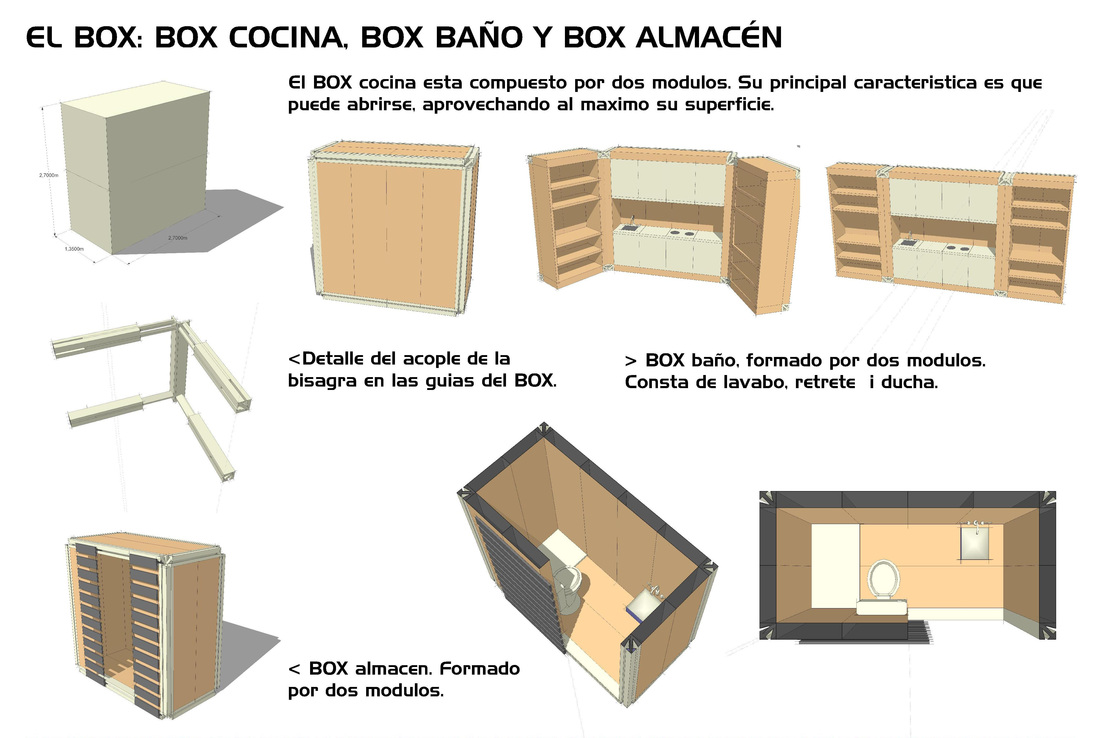

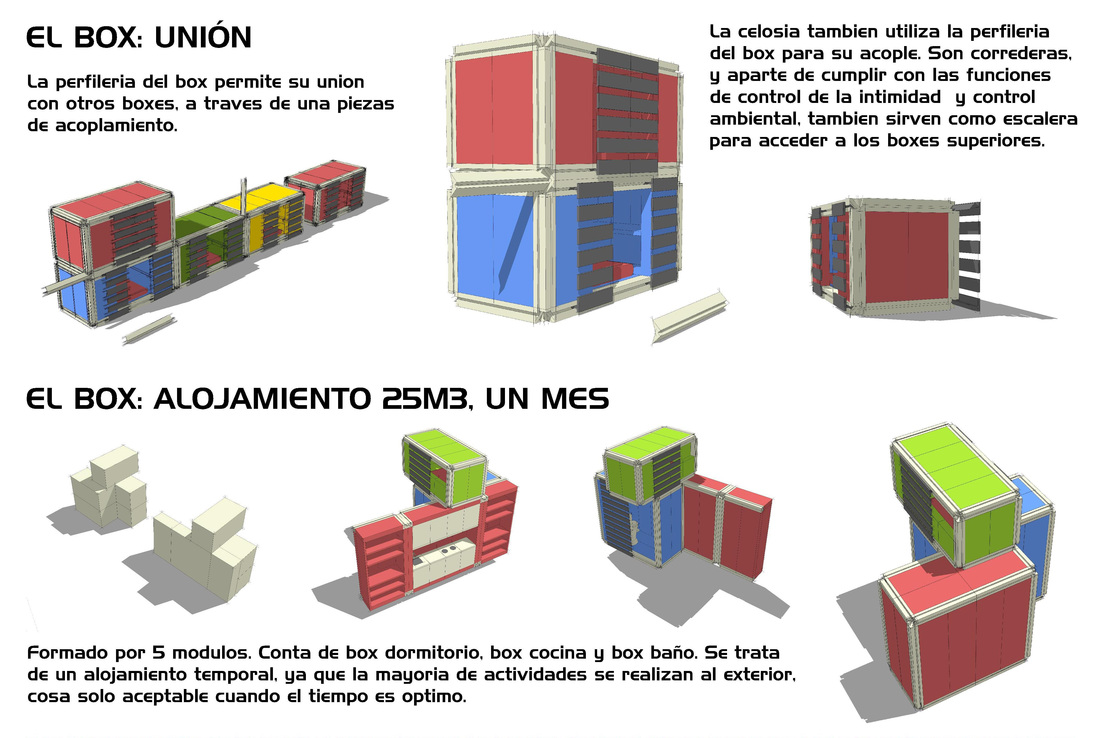

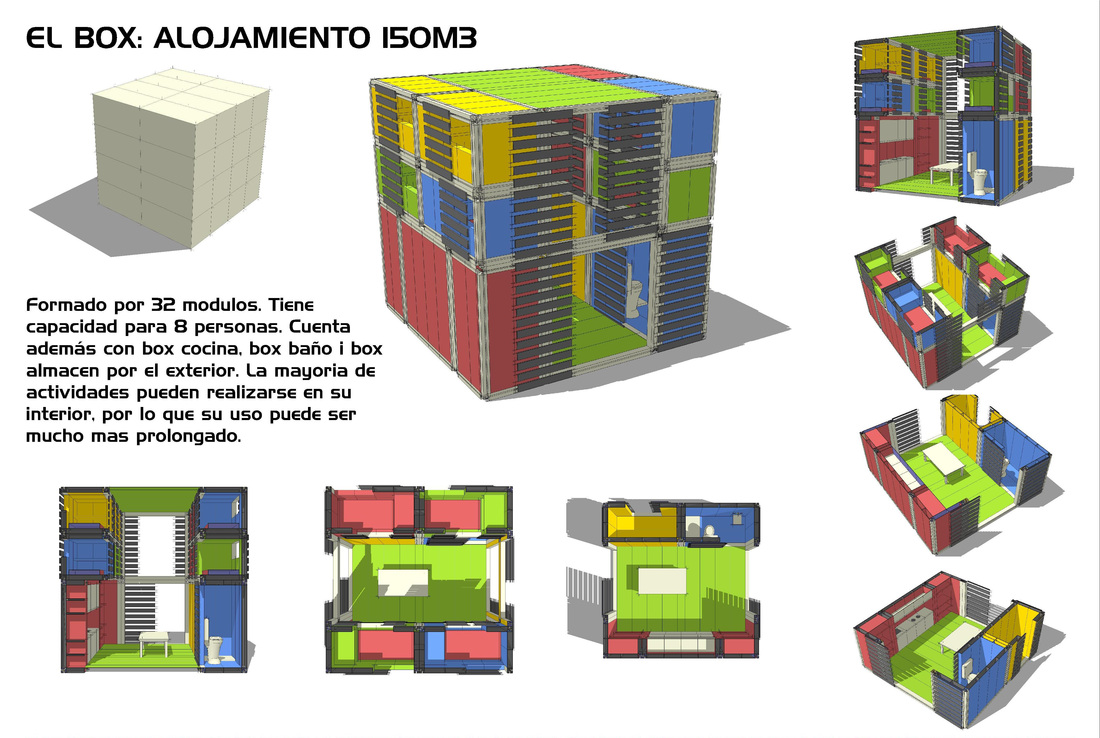

Autor: GARCÍA GÓMEZ, Miguel Ángel. Arquitecto. El presente post es el resultado de un estudio sobre el espacio mínimo necesario para el desarrollo de las funciones básicas del ser humano. Se han estudiado tres elementos básicos: dormitorio, cocina y baño, y se han realizado distintas composiciones de los mismos dando como resultado distintos tipos de alojamiento. Autor: VIDAL MIRA, Miguel. Arquitecto.

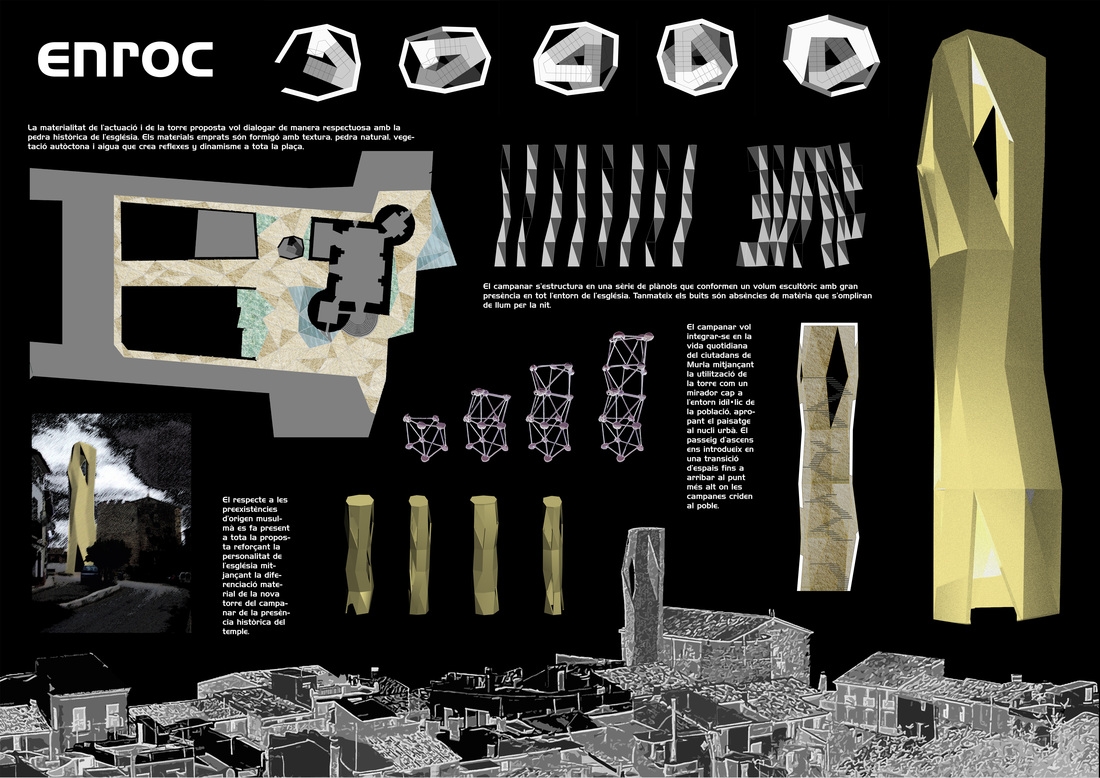

Autores: GARCÍA GÓMEZ, Miguel Ángel. Arquitecto. GIO MEDINA, Antonio. Arquitecto. MARI, Margherita. Arquitecto. SAIZ PIQUERAS, José Ignacio. Arquitecto. Bibliografía: BRANDI, Cesare. Teoría de la restauración. Alianza forma. Madrid, (1963) 2003. TORRES BALBÁS, Leopoldo. Sobre monumentos y otrosescritos, COAM, Madrid, (1918) 1996. TUSQUETS BLANCA, Oscar. Mas que discutible. Ed. Tusquets. Barcelona, (1994) 2002. TUSQUETS BLANCA, Oscar. Todo es comparable. Ed. Anagrama. Barcelona, (1998) 2003. TUSQUETS BLANCA, Oscar. Dios lo ve. Ed. Anagrama. Barcelona, 2003. Piedra Natural. Nº 27, Año VII. Federación española de piedra natural (FDP). 2006. Restauración y rehabilitación. Editorial de la UPV. Ref. 2071.2006. Noviembre de 2006 XVI Congreso internacional de conservación y restauración de bienes culturales. Valencia 2006. Enroc/Enroque

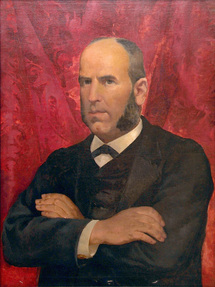

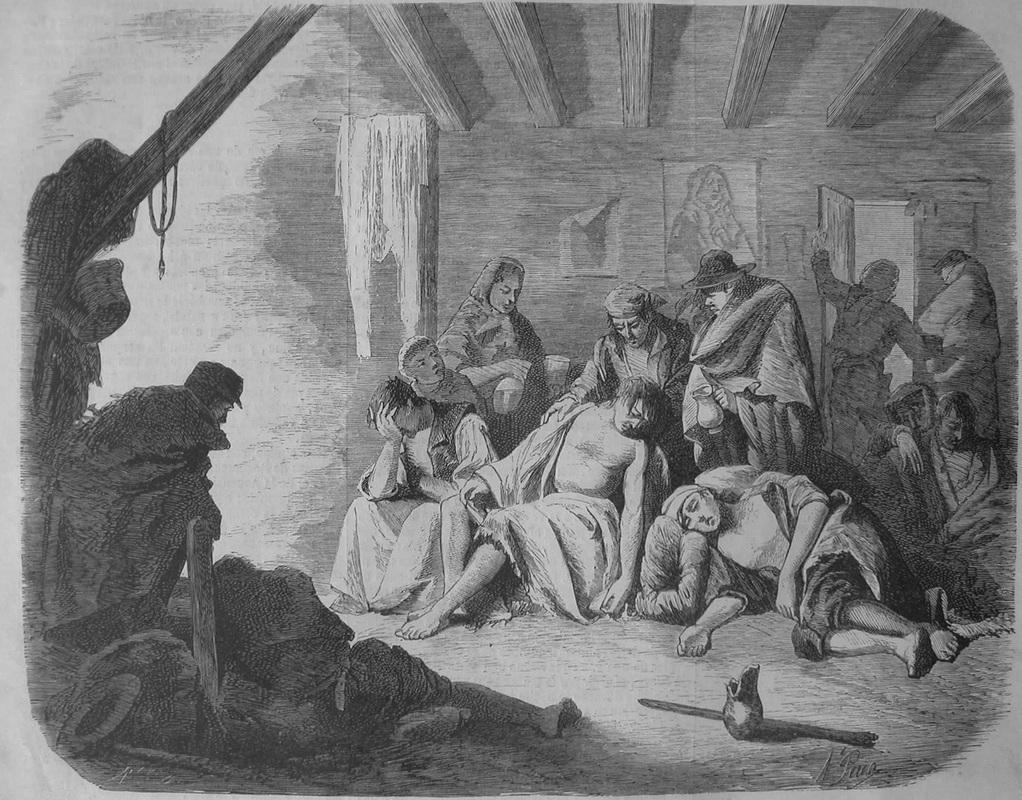

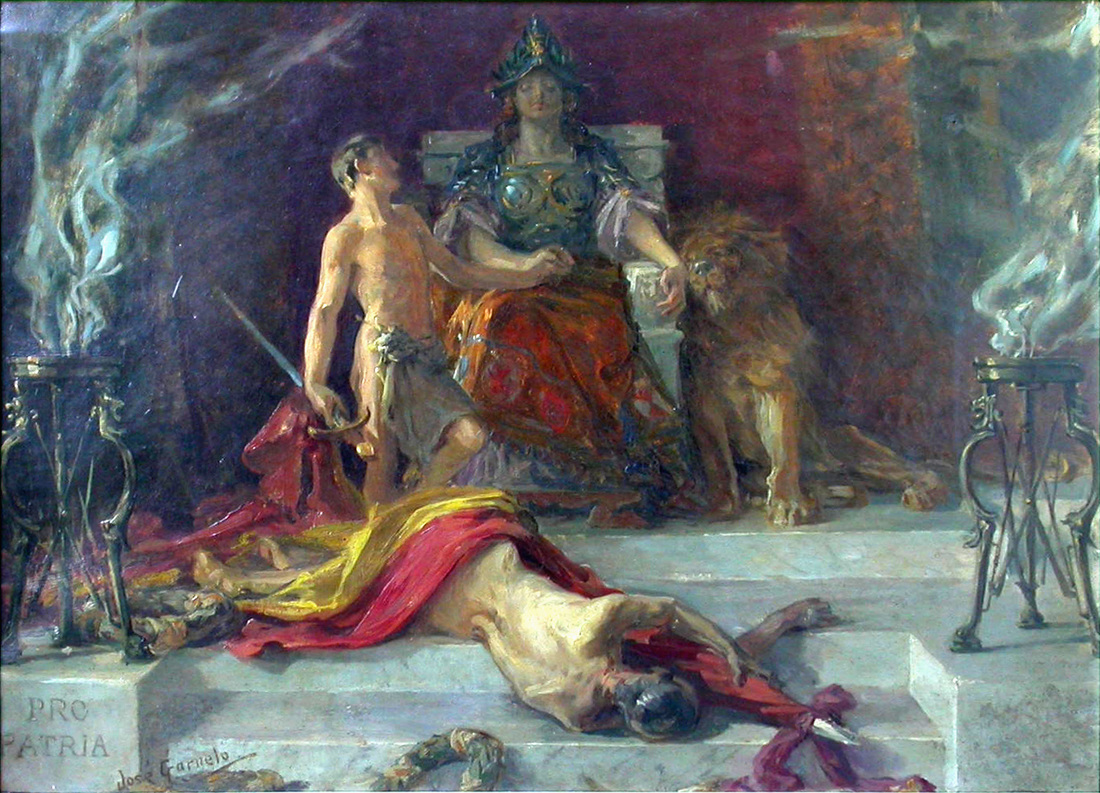

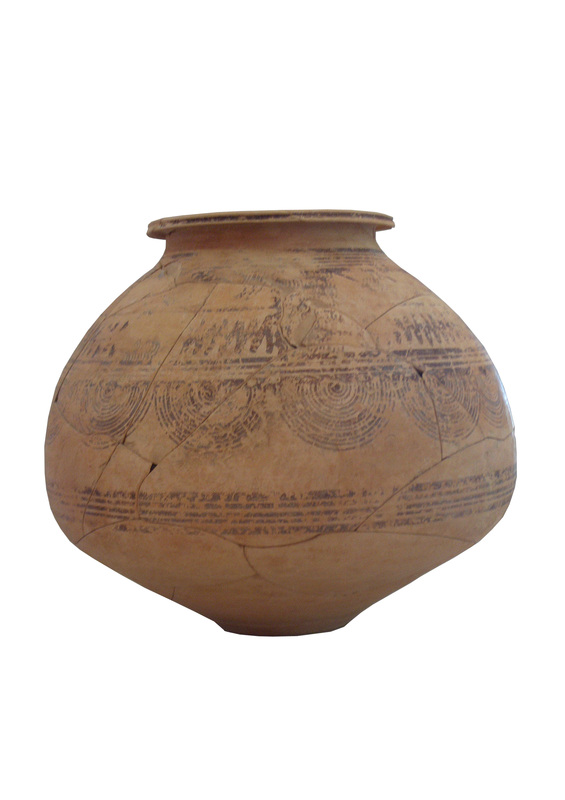

Autores: BELENGUER BLASCO, Manuel Buenaventura. Arquitecto. BELENGUER BLASCO, José María. Arquitecto e Ingeniero de caminos, canales y puertos. GARCÍA GÓMEZ, Miguel Ángel. Arquitecto. VELAYOS LÓPEZ, Diego. Arquitecto. VIDAL MIRA, Miguel. Arquitecto. (08 de diciembre de 2007 - 06 de enero de 2008)PrólogoDel 8 de diciembre de 2007 al 6 de enero de 2008, en el Museo Arqueológico Municipal de Enguera, tuvimos la oportunidad de disfrutar de la exposición pictórica titulada: “Los Garnelo”. Al acto de inauguración asistió el director del Museo Garnelo de Montilla, D. José Antonio Cerezo, quien leyó una carta en representación de la Ilma. Alcaldesa de Montilla Dª. Rosa Lucia Polonio y el representante de la Asociación Amigos del Museo Garnelo, D. Fidel Romero. Junto a estos ilustres visitantes presidió el acto de inauguración el Alcalde de la Villa de Enguera D. Santiago Arevalo, acompañado de los concejales de la corporación y demás autoridades. La exposición “Los Garnelo” ha contado con obras de José Ramón Garnelo Gónzalvez, José Santiago Garnelo Alda e Isidoro Garnelo Fillol. Dentro de las obras expuestas destacamos las que han sido prestadas por el Museo Garnelo de Montilla: Paisaje de Valsaín, Sacristía de la Encarnación, Retrato de José Ramón Garnelo, Autorretrato de José Garnelo y Retrato de Mariano Benlliure y las procedentes del Museo Pío V de Valencia: Santuario Greco Ibérico (La Dama de Elche) y Retrato de la canzonetista Pepita Sevilla. Junto a estas obras se colgaron otras procedentes de colecciones privadas y de la Pinacoteca Municipal. Tanto a las instituciones señaladas como a los particulares que han colaborado en la materialización de la exposición agradecemos sinceramente su interés y colaboración. queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a D. Manuel Cabello de Alba, ausente el día de la inauguración de la exposición: Los Garnelo, por causas de fuerza mayor. Hemos de ser justos y reconocer que sin su colaboración y su trabajo no habría sido posible la realización de esta exposición. También hacemos extensión de nuestros agradecimientos a las corporaciones municipales con las que hemos tenido la suerte de colaborar desde el inicio de nuestros contactos, allá por el año 2007, del Ayuntamiento de la Ciudad de Montilla, con el Museo Garnelo y la asociación de amigos del Museo Garnelo y deseamos que dicha colaboración se pueda afianzar y desarrollar con el paso de los años. La exposición “Los Garnelo” marca un hito en la vida cultural de Enguera. Superadas las complejidades que entraña la cesión y el traslado de obras de arte de estas características, la población de Enguera, así como el elevado numero de visitantes que ha recibido, ha podido acceder a una muestra significativa de la producción artística de tres de sus más considerados hijos. El museo arqueológico de Enguera El museo arqueológico de Enguera se encuentra situado en un edificio neoclásico de principios del siglo XX. Con una posición privilegiada, en el centro de la población, el edificio proyectado por el arquitecto José L. Testor y construido por José Micó en 1929, pensando en que su uso principal iba a ser el de edificio del cuerpo de Correos y Telégrafos. La existencia de este servicio estatal lleva asociado, en el edificio, otros usos, como las viviendas de los funcionarios, oficinas, almacén, etc. Tras su rehabilitación integral se ha transformado en la sede del Museo Arqueológico Municipal de Enguera. El museo muestra piezas de distintas etapas de nuestro pasado: prehistoria, época ibérica, época romana, época medieval... se ha constituido en una institución muy dinámica y activa, la cual se ha constituido en modelo y referente en la gestión, conservación y difusión del patrimonio arqueológico y cultural en el transcurso de los últimos años. Se programan y ejecutan campañas de excavación regulares, las cuales se ajustan a la línea de investigación desarrollada por el museo y sus colaboradores; se promueve y ejecuta la restauración de las piezas recuperadas en las excavaciones dirigidas por el personal técnico del museo; así como se procura el incremento del número de piezas y vitrinas que forman parte de la exposición permanente del museo. Además de este enorme esfuerzo en el campo de la arqueología, en este recinto tienen lugar exposiciones temporales de distinta índole: pintura, fotografía... En el breve periodo de tiempo que ha transcurrido desde que el museo abriera sus puertas, nuestro pueblo ha disfrutado, por ejemplo, con la exposición de fotografía de Joaquín Bérchez, que tuvo como temática la obra de Manuel Tolsá. Las salas del museo se han engalanado con la pinacoteca de becarios del paisaje enguerino y, por supuesto, el museo ha sido el receptáculo ideal de la obra de una família, los Garnelo, personajes ilustres de nuestro pueblo que, sin duda, se han hecho un hueco en la história. La exposición “Los Garnelo” ha ocupado las dos plantas inferiores del recinto. En la primera planta se podían admirar obras de José Ramón Garnelo Gonzálvez e Isidoro Garnelo Fillol. Esta planta se completaba con dos apuntes de viaje y dos grabados de José Santiago Garnelo Alda. Además, se podía consultar distintos documentos, publicaciones... La planta superior ha estado dedicada por completo a José Santiago Garnelo Alda. En esta se podían contemplar retratos, paisajes, pinturas costumbristas o históricas, entendiendo como históricas en el sentido de que narran o cuentan una historia. Los Garnelo. Una familia de artistas El punto en común de los artistas, de origen enguerino, apellidados Garnelo se encuentra en D. Manuel Garnelo. Manuel era un herrero de profesión el cual tuvo dos hijos: El mayor, con la misma profesión y el mismo nombre que su padre, Manuel Garnelo Gonzálvez, fue el origen de la rama familiar y artística de los Garnelo Fillol. Integrada por Isidoro Garnelo Fillol, Jaime Garnelo Fillol e Hilario Garnelo fillol, en esta rama destaca la figura de Isidoro. Este llegó a ser director de la Escuela de Bellas Artes de Valencia, segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1895 y tercera medalla en la de 1901. El menor, José Ramón Garnelo Gonzálvez, tuvo la oportunidad de culminar con éxito los estudios de medicina. Como en el caso de su hermano, entre sus descendientes se encuentran artistas tan prestigiosos como José Santiago Garnelo Alda, y los eclipsados por su éxito, Manuel Garnelo Alda y Eloisa Garnelo Aparicio. José Ramón Garnelo Gonzálvez (1830/1911) José Ramón Garnelo Gonzálvez nace en Enguera el 16 de mayo de 1830. A pesar de nacer en el seno de una familia de artesanos, su padre era herrero, se traslada a Valencia con la intención de cursar la segunda enseñanza y la carrera de Medicina. Durante su etapa de estudiante de medicina, compatibiliza estos estudios con los de Bellas Artes. Concluidos sus estudios de medicina se traslada a Enguera, donde compagina su profesión de médico con su auténtica pasión: las artes. En la pintura sigue las corrientes temáticas dominantes en la España de su tiempo, sintiendo predilección por las obras de contenido histórico. Del periodo que permaneció en Enguera tenemos noticia de una prolífica producción pictórica, la cual embellecía las estancias de las casas de sus amistades. Se adentró en otros campos de las Bellas Artes, como el trabajo de la madera. Así lo demuestra la talla de la Purísima Concepción del convento de Carmelitas de Enguera. Junto a su cualificación como artista destaca su amplia cultura y sus inquietudes literarias. Cultivó la poesía y el teatro, con obras como La comedia enguerina. Su amor por la cultura y su carácter emprendedor le conducen al extremo de montar una imprenta en su domicilio, editando los semanarios: La Campiña y el Anunciador Montillano. Colaboró con la revista ilustrada Museo Universal. Con cierto carácter científico, se planteó el proyecto de publicar una obra en dos volúmenes, de la cual sólo uno llegó a ver la luz: El Hombre ante la Estética. Contrajo matrimonio con Josefa de la Cruz Aparicio Sarrión, nacida en Montilla, cuyos padres alternaban residencia entre Enguera y Montilla para atender sus negocios. De este matrimonio nacieron Elena y Eloísa. Tras la muerte de Josefa Aparicio, contrajo segundo matrimonio con Josefa Dolores Alda Moliner, quien le dió seis hijos: José Santiago, Enrique, Lola, Teresa, Manuel, que falleció con apenas unos meses de vida y un nuevo Manuel. En 1876 se traslada a Montilla. En esta ciudad desarrollará su vida profesional, adquiriendo una excelente reputación como médico. En Montilla desarrolla sus inquietudes artísticas y participa activamente en la vida cultural de la ciudad. El ambiente cultural en el que se desenvuelve José Ramón Garnelo Gonzálvez, es tomado por sus hijos como ejemplo siendo indudablemente el origen de la vocación artística de Eloisa, José Santiago y Manuel. José Ramón Garnelo Gonzálvez moriría el 1 de abril de 1911 en Montilla. José Santiago Garnelo y Alda (1866/1944) Nacido en Enguera a mediados del siglo XIX, José Garnelo y Alda (1866-1944) emigró pronto a tierras andaluzas, donde comenzó a adquirir una vasta cultura que le llevaría a ser una figura fundamental de la pintura española de las ultimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Le tocó vivir una etapa de cambios, etapa que desembocaría en la incorporación del concepto de vanguardia en las artes plásticas. José Garnelo contribuyó, a que esto fuera así, con su actitud receptiva hacia los nuevos planteamientos artísticos. Fue profesor en las Escuelas Superiores de Bellas Artes más importantes de España. Alumnos suyos fueron importantes personajes contemporáneos como: Dalí, Gutiérrez Solana, Picasso, Vázquez Díaz... En sus trabajos queda perfectamente plasmada la luz mediterránea. Esto es así hasta tal punto que se ha llegado ha clasificar la pintura de Garnelo como “presorollísmo”. Así lo indica el Marqués de Lozoya: “Garnelo representa en la historia del arte ese impresionismo prematuro, ese afán por captar el ambiente y la luz que podríamos denominar Sorollismo anterior a Sorolla. Sin duda es uno de los más preclaros artistas de una de las épocas en que en España se ha pintado mejor”. Se le ha llegado a considerar como el artista más culto de su tiempo. De hecho, su completísima formación cuenta con innumerables viajes, trabajos de investigación, estudios pedagógicos… Entre los innumerables galardones con los que fue premiado cabe destacar: dos Primeras Medallas, obtenidas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de los años 1892 y 1901, dos Segundas Medallas en las exposiciones de 1887 y 1890, la Medalla de Oro de la Exposición Universal de Chicago de 1893, y la Mención de Honor del Salón de París de 1896. Además, fue pensionado de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Subdirector del Museo del Prado, Pintor de la Corona, Oficial de la Orden de Leopoldo II de Bélgica, Comendador de Número de la Orden de Alfonso XII, Caballero de la Real Orden de Carlos III y de la Legión de Honor Francesa… Isidoro Garnelo Fillol (1867/1939) Nacido en Enguera el 20 de marzo de 1867, fue hijo de Manuel Garnelo y de Teresa Fillol . El despertar de su vocación artística fue bastante temprano, como él mismo nos narra en su autobiografía: a la edad de cinco años, durante una tarde de invierno en la que llovía intensamente, su padre decidió entretener a sus hijos modelando una figura de barro. La impresión que recibió Isidoro, al ver cobrar vida al barro, fue tan fuerte que marco el resto de su vida inclinándose desde este momento hacia las bellas artes. Este primer contacto con el arte se vio reforzado con motivo del regreso a casa de su hermano, que vivía por aquel entonces con su tío José Santiago Garnelo Alda en Montilla, el cual trajo consigo un conjunto bastante numeroso de dibujos de su tío que acabaron reforzando la convicción del joven Isidoro de convertirse en artista. En septiembre de 1875 se traslada con su hermano Manuel a Valencia. Tras su ingreso en una escuela de primera enseñanza, la abandona al año siguiente. En su voluntad de desarrollar una actividad relacionada con el arte o la creación ingresa de aprendiz en un taller donde se realizan esculturas de barro, luego pasara por un taller de un pintor de abanicos. Hacia 1878 le admiten en la Escuela del Ateneo Casino Obrero. Ingresó como aprendiz en el taller de escultura José Guzman Guallar progresando hasta el extremo que su maestro le propuso asociarse en el estudio. Isidoro no acepto la proposición y abandonó el estudio en 1889. En 1891 ganó por oposición el pensionado en Roma de la Diputación Provincial de Valencia. En 1892 partió hacia Roma donde permaneció, durante cuatro años formándose y realizando los estudios que debía presentar cada año. De este periodo de pensionado destacamos entre sus obras “La resurrección de la hija de Jairo”, “La muerte del gladiador” y “La profecía de San Vicente Ferrer relativa a Calixto III”. En abril de 1898 ganó la oposición a la cátedra de Colorido y Composición de la Escuela de Bellas Artes de Valencia.En 1927 ingresa como académico de la Academia de San Carlos de Valencia. Isidoro Garnelo fallecería en 1939 en su domicilio de Valencia. Obra expuesta

Autores:

Juan José Castellano Castillo Licenciado en historia, arqueólogo. Licenciado en história del arte, etnólogo. Miguel Ángel García Gómez Arquitecto.

Bibliografía: CASTELLANO CASTILLO, Juan José. GARCÍA GÓMEZ, Miguel Ángel. Catálogo del museo arqueológico de Enguera. Enguera (Valencia). ISBN: 84-923637-6-2. 978-84-923637-6-6. Dependiente del Museo Arqueológico municipal, y localizada en la Casa de la Cultura "Manuel Tolsa", se puede visitar la colección museográfica: "Museo etnográfico, recreación de una casa enguerina". Con esta exposición permanente se pretende mostrar a los visitantes los objetos cotidianos utilizados por los enguerinos en un marco cronológico que oscila entre finales del s. XIX y la década de los años 70 del s. XX; contextualizados dentro de una arquitectura tradicional. Se ofrece a continuación un extracto de la colección:

Bibliografía: CASTELLANO CASTILLO, Juan José. GARCÍA GÓMEZ, Miguel Ángel. Catálogo del museo etnológico de Enguera. Enguera (Valencia). ISBN: 84-923637-7-0. 978-84-923637-7-3. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||